书法大家陈振濂解读黄庭坚真迹《竹枝词》 通讯员供图

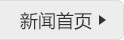

一场跨越千年的文化对话在宁波天一阁的实景园林中上演。5月15日晚,“天一阁·开卷:山谷·‘竹’韵”活动启幕,中国文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂现场开讲,并通过多形式的沉浸式艺术演绎,深入解读天一阁馆藏珍品黄庭坚绢本草书《刘禹锡竹枝词九首》,再现宋代书法巨匠的笔墨精神与文化遗产的当代生命力。

天一阁藏黄庭坚绢本草书《刘禹锡竹枝词九首》(以下简称《竹枝词》)是浙江省公藏机构中唯一一件黄庭坚书法真迹。黄庭坚,其独标高格的大字行楷和狂草对后世产生了深远影响,被称为“千年书史第一家”。他存世的草书墨迹较少,仅七件,《竹枝词》为声名最著者之一。

据专家考证,这件作品当属黄庭坚晚年所作。黄庭坚晚年被贬期间,生活非常窘困,有时只能用最便宜的鸡毛笔来书写,此笔因黄庭坚的使用而声名鹊起,世人称之为“山谷鸡毛笔”。此卷的字径均小于黄庭坚存世的其他几件纸本草书,卷中几乎每一行字都沿着中轴线进行程度不等的左右摆动,在笔画处理上有点像草稿,专家推测可能使用的是一支劣笔。

书法大家陈振濂解读黄庭坚真迹《竹枝词》 通讯员供图

《竹枝词》自1979年入藏天一阁以来,特请上海国画院退休裱画师刘益三先生将其修复装裱,补入的绢据说是从古旧的画卷中采集而来。徐邦达、沙孟海、陈从周先后为其留下鉴跋、观款。黄君、王玉池、许永福等专家学者对其进行系统研究考证。其蕴含的艺术价值、引发的精神共鸣及在文脉传承中的重要作用日益彰显。

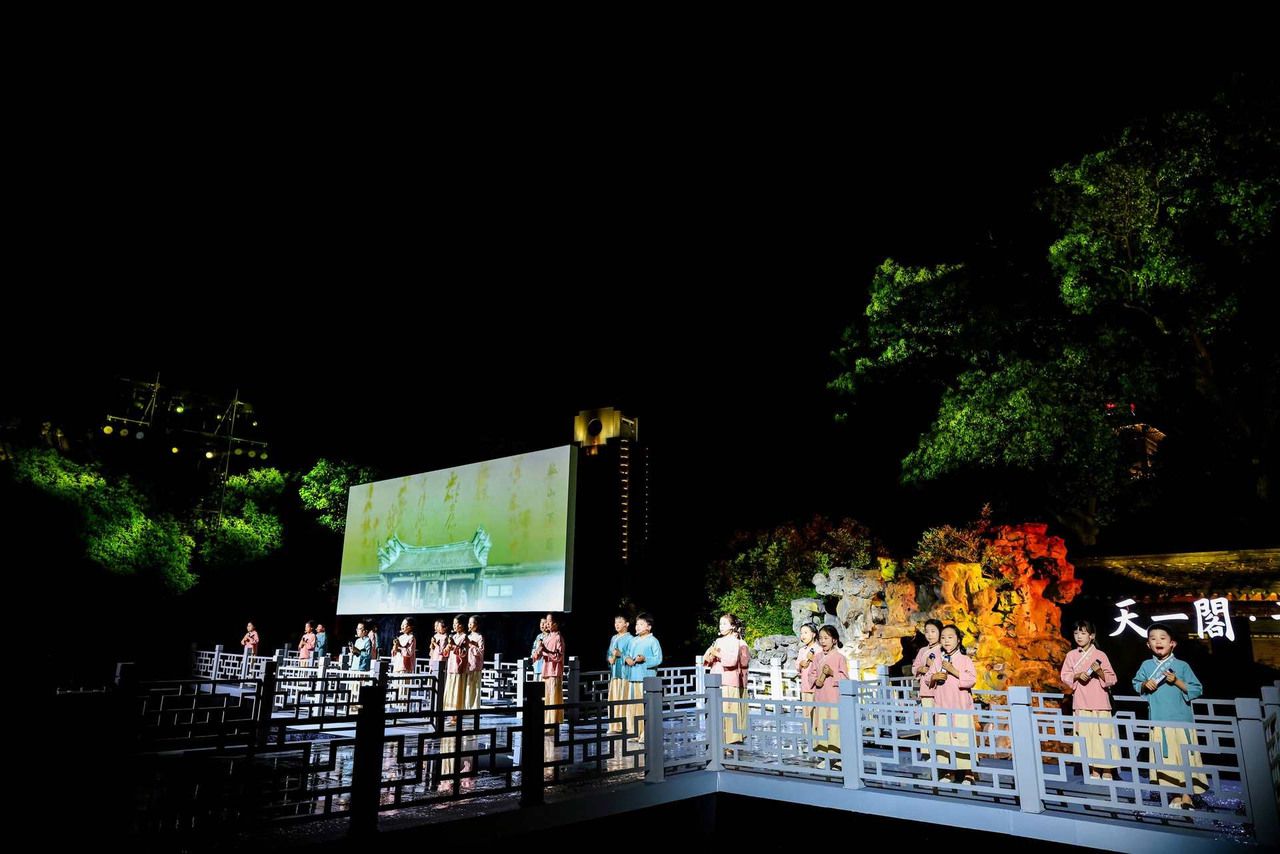

陈振濂从书法价值、收藏价值、传承价值三个角度为观众深入解读《竹枝词》这件作品,阐述其在中国书法史上的重要地位,以及其珍贵的收藏价值与时代意义。

陈振濂特别提到了卷上其恩师沙孟海那段用明代松烟墨所写的题跋。1980年初,天一阁的工作人员携这轴长卷赶赴沙老寓所。相比于黄庭坚他种尤为著名的草书墨迹若《诸上座帖》,此卷风格小有不同,更显“老迈奇峭、古拙生辣”。1978年,徐邦达特意赶来天一阁留下一段跋尾,称“山谷原有元符二年在戎州城南僦舍盛暑书梦得词一跋,与此卷当皆晚笔也”,根据他的观察,似黄山谷晚年之作。在天一阁的邀请下,沙孟海特别撰写一篇近三百言的《黄鲁直草书〈竹枝歌〉卷跋》。其中有“九百年剧迹,墨气绢色,奕奕动人,几度展玩,铭心弗谖。”之句,表达了沙老对于这幅作品的欣赏与喜爱。而沙老的这页卷跋手稿现被沙孟海书学院所收藏。

陈振濂回忆,他读书时曾随侍沙老赴宁波访天一阁,那是他第一次见《竹枝词》长卷的真容。沙老告诉陈振濂当时自己与徐邦达先生的鉴藏讨论情景,还将跋文念给他听,讲述题跋文句背后的文史典故。沙老的治学之精、为学之实令人感佩。

陈振濂曾多次临摹《竹枝词》,对这卷作品颇有心得体悟。黄庭坚的书法大致可分为飞舞挥洒型和约束内敛型两类,《竹枝词》属于后者。陈振濂表示:“飞扬跋扈当然是他的个性使然、品牌标签;而笔道的沉雄扎实、内敛压抑而不放纵张扬,而且笔压弹力、内劲巨大却能随起随收,这才是学山谷的意义所在,更是学书法、乃至学人生能平视世间百态的意义所在。”

书法大家陈振濂解读黄庭坚真迹《竹枝词》 通讯员供图

值得一提的是,本次活动以刘禹锡的诗意、黄庭坚的墨韵,天一阁园林的清雅景致,营造“草书飞白、文墨相生”的东方美学意境。舞台设计突破传统,以实景园林为天然布景,通过水上雕栏曲桥、长卷投影幕与主题灯光,构建“移步换景”的沉浸式空间。观众置身其中感受琴箫合奏中巴蜀少女吟唱的竹枝小调,目睹虚拟影像技术打造的“刘禹锡”与“黄庭坚”跨时空对话,见证舞者以水袖演绎文物修复的“丹青涅槃”,聆听童声合唱的《竹枝新声》。

最后,陈振濂将自己为此次活动特别题写的“竹韵入天一,风骨传九州”书法作品捐赠给天一阁博物院。这也喻示着《竹枝词》的薪火不息、风骨长存。

来源:潮新闻