天一阁“镇馆之宝”首展:科举孤本见证古代读书人巅峰时刻

2025-09-02 08:41:31

司君伟 责编:囯丹丹发布:司君伟 责编:囯丹丹

随着开学季到来,9月1日,由天一阁博物院全新打造的馆藏珍贵古籍系列展“天一阁·开卷”在天一阁博物院内的尊经阁开展。

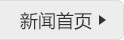

《洪武四年进士登科录》

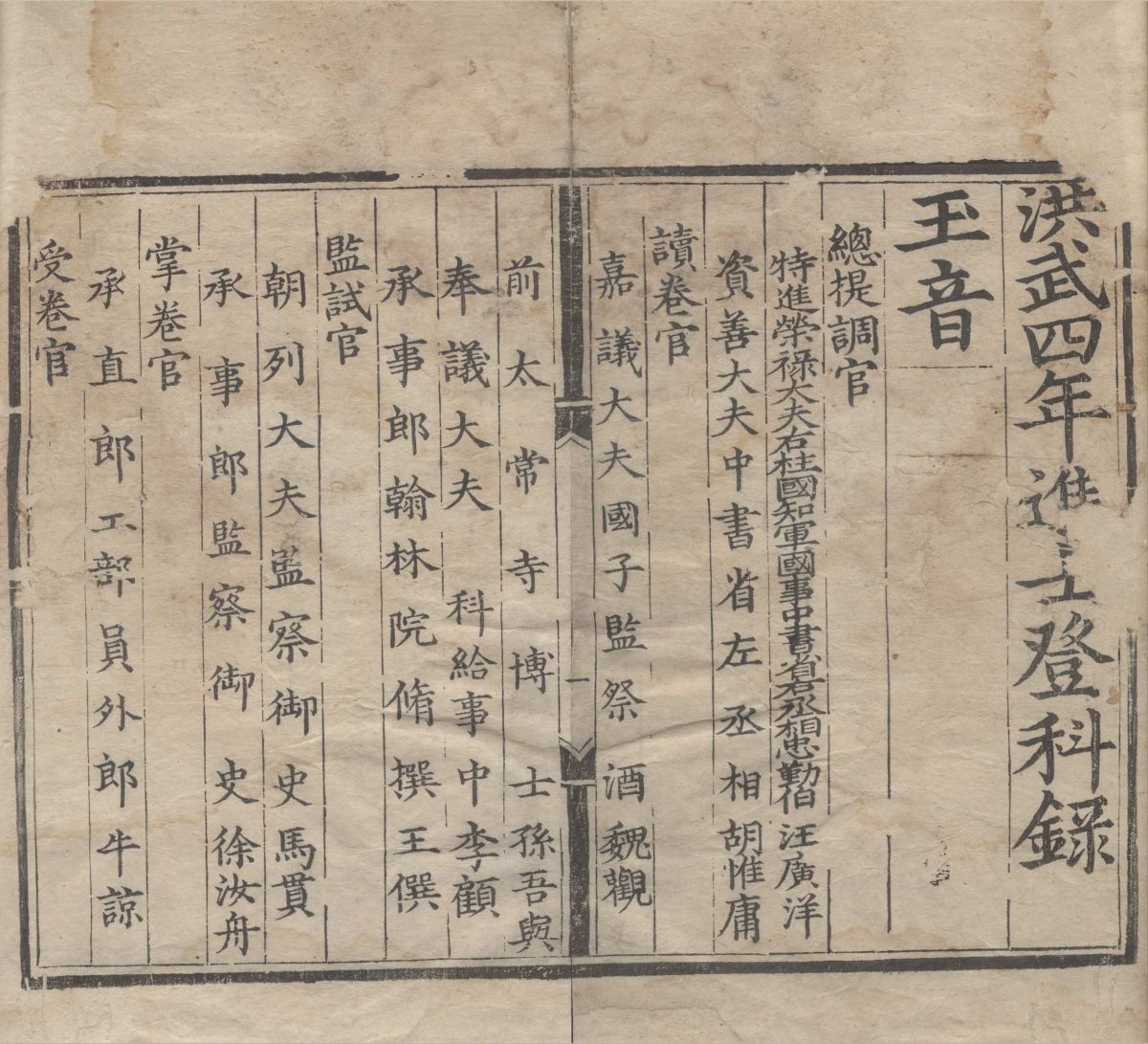

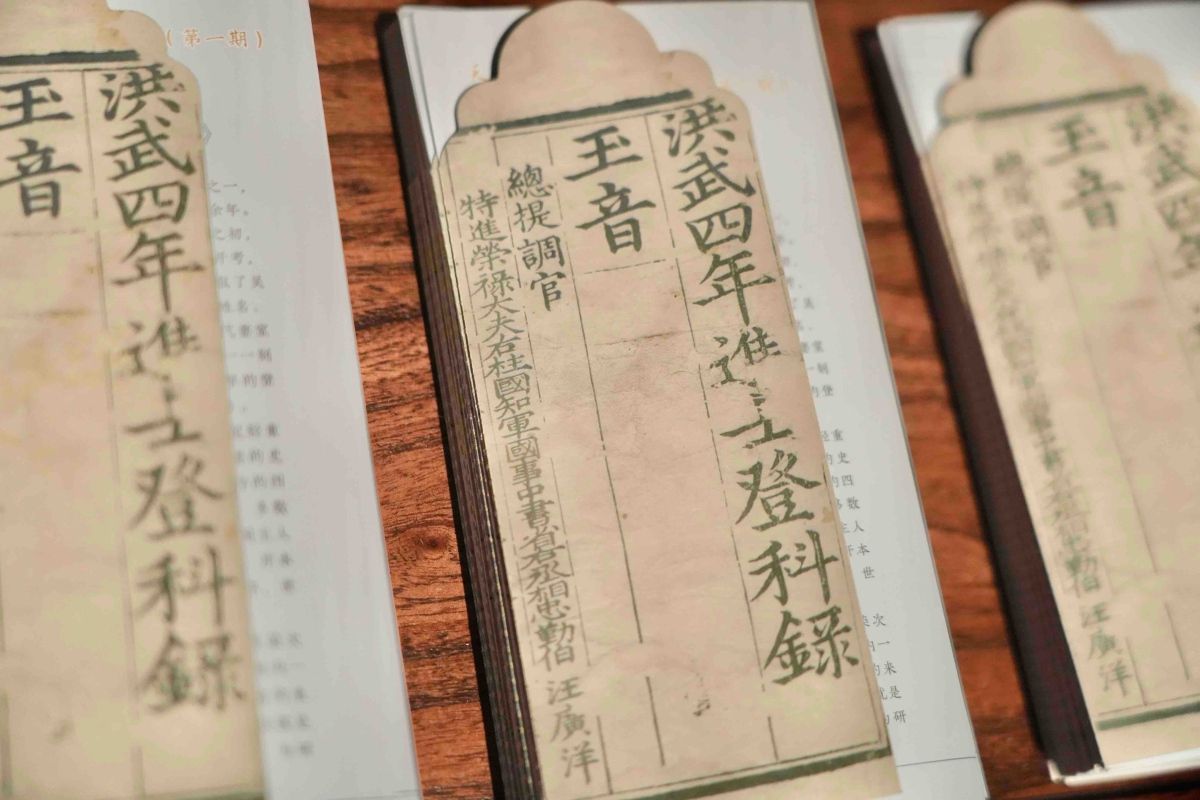

该系列展览每期展出一部馆藏珍贵古籍,通过实物展示、视频解说、数字互动等方式深入阐述古籍的前世今生,首期展出的是天一阁“镇馆之宝”之一——《洪武四年进士登科录》。

大明洪武四年(1371),都城南京的一个早春,天朗气清,杏花初放,明皇宫的奉天殿内正在举行一场最高级别的考试,这是大明王朝第一次科举考试的殿试。

时天下初定,百废待兴,朱元璋亲自出了一道策论题,大意为“皇帝要如何做才算敬天爱民,国家要如何做才能明伦厚俗”。他凝视着殿内奋笔疾书的士子,心里涌现出“天下英才尽入彀中”的豪迈。第二天,午门外皇榜高悬,一百二十名新科进士脱颖而出,成为大明第一代治国安邦之才。

这场备受瞩目的明朝首次抡才大典,被礼部详细记录在册,并刊刻颁行天下,这就是《洪武四年进士登科录》。

展览展厅

古人常说,人生有四喜,久旱逢甘霖,他乡遇故知,洞房花烛夜,金榜题名时。其中,尤以“金榜题名”为光前裕后的荣耀之喜。

十年寒窗无人问,一举成名天下知。通过科举考试而大魁天下大概是古代读书人的毕生追求。科举制度是千年来中国最重要的选官制度,但存世的科举文献却极其稀少。

宋元零星,清代亦不成体系。唯有明朝,留存下了400余种科举录,包括《登科录》《会试录》《乡试录》乃至《武举录》,自洪武至万历,鸿编钜集、整齐有序。

这些科举录几乎全部为孤本

据介绍,这些科举录几乎全部为孤本,绝大部分藏于天一阁。

《洪武四年进士登科录》就是现存最早的登科录实物,由明代天一阁主人范钦所搜集,是历经四百余年庋藏至今的孤本文献。2008年入选第一批《国家珍贵古籍名录》。

这部首科登科录奠定了明清两代登科录的规范体例,内容包括四部分:

一为“玉音”,即“皇帝诏曰”之意,罗列了考试工作组名单及其岗位。

二为“恩荣次第”,记录了殿试、唱名、张榜、赐宴、诣孔庙等一系列活动日程。

三为“进士家状”,按名次先后罗列进士本人籍贯、出身、专业、年龄及家庭状况,这是登科录的核心部分,在研究明代人物生平方面具有其他文献无法替代的价值。

例如这科的状元吴伯宗,书中所录“贯江西抚州府金溪县”,是指吴伯宗的籍贯;“儒籍”是他的出身,是说他家世代是读书人;“治书经”是指他的专业是五经中的《尚书》;“具庆下”是指他中状元时父母俱在;“授礼部员外郎”是指他直接做了礼部的官员。

四为“御制策问”,即皇帝亲自命题的策论。

与后世不同的是,洪武首科殿试结束后,会立刻授予官职,一甲进士及第与二甲进士出身共二十人直接任中央六部官员,三甲一百人则分赴地方,担任县丞。

更有意思的是,此科还允许外国人参试,有一个叫金涛的高丽人幸运登榜,成为大明皇帝“严选”之人。

展览展厅

“朝为田舍郎,暮登天子堂。”当展开这本书的时候,我们可以看到六百多年前一个书生最为辉煌的时刻。中国的读书人,无论穷通,都有慨然为天下之志,而严格的科举制度,让他们得以实现直挂云帆济沧海的儒家理想。

时至今日,“举贤崇文”的基因依然在我们的血液里奔腾,所以,当我们翻阅古朴的书页,凝视莹润的墨色,会深深感动于六百年前,年轻的士子从书斋走向庙堂,从故乡奔赴他乡的意气风发。

而这部《洪武四年进士登科录》,六百多年的时光无改它古朴、宏阔、雍容的气度,更赋予它厚重的内涵。2025年,这部珍贵古籍与天一阁馆藏其他明代科举录一起入选《中国档案文献遗产名录》。

展览展厅

此次展览不仅能让观众近距离观赏《洪武四年进士登科录》真品,还能翻阅这部古籍的全本电子书,观看讲述典籍前世今生的短视频,更直观、更多维、更深层地了解这部古籍及其背后的故事;《洪武四年进士登科录》冰箱贴、笔记本等相关主题文创线上线下均可购。

据悉,这期展览将持续一个月。后续还将陆续展出《天圣令》《明文案》《范氏奇书》等难得一见的珍贵古籍,请大家持续关注。(本文由宁波市天一阁博物院供图)

记者 陈冲 通讯员 王伊婧

来源:潮新闻